| 月1回ワイズ会議室で、ワイズリーディング・中山社長、平田機工・大久保顧問と私の3人で、中山社長が設定したテーマに基づき意見交換会を始めて、はや3年目を迎えています。午前10時から意見交換会を始めて、昼には弁当を食べながらの雑談に移り午後1時から2時くらいに終わります。毎回、忌憚ない意見交換ができ、「たくさんの刺激と気づきを得る」ことができるので、私にとっては“最も心地いい会合”です。 |

|

| ■ワイズ会議室での3者面談(月一定期開催) |

| 月1回ワイズ会議室で、ワイズリーディング・中山社長、平田機工・大久保顧問と私の3人で、中山社長が設定したテーマに基づき意見交換会を始めて、はや3年目を迎えています。午前10時から意見交換会を始めて、昼には弁当を食べながらの雑談に移り午後1時から2時くらいに終わります。毎回、忌憚ない意見交換ができ、「たくさんの刺激と気づきを得る」ことができるので、私にとっては“最も心地いい会合”です。 |

|

|

先月のテーマは「年令に応じたワークライフバランスのあり方」という結構掴みどころのない意見交換会でしたが、その分様々な刺激と気付きがありました。 私の方が準備していった資料は、一般論としての「エリクソンの心理社会的発達段階(+超高齢期)」や「マズローの欲求5段階説(+自己超越)」「西洋哲学と東洋哲学の融合」などや、私自身の「人生79年の社会経験を振り返って(+悠々自適の未来)」のプレゼンを行った上で、意見交換が始まりました。 資料の中では、「マズローの欲求5段階説(+自己超越)」に最も盛り上がりました。 人間の欲求は、まず生理的欲求や安全欲求といった「物質的欲求」を満たすことから始まり、やがて所属と愛の欲求、承認欲求など「精神的欲求」へと移行し、そして最終的には自己実現欲求に至るプロセスの先にある「自己超越」という領域に入ります。 そのプロセスの中で、人は“自分中心の欲求”から“他者や社会への貢献を求める欲求”へと徐々に変化していきます。これは「人間が社会的動物である」という証左かもしれません。「人類は群れる習性があり、自己超越を繰り返すことで生き残ってきたのではないか(自己超越の繰り返しが人類の生き残り戦略)」というような面白い仮説話にも繋がりました。 |

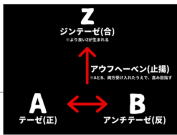

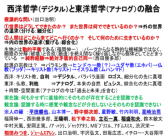

| 「西洋哲学と東洋哲学の融合」に関してですが、 西洋哲学は、“科学を中心に発展してきた歴史”を持つため、人間を客観的・外部的な視点から観察・分析することで本質を得ようとした結果、論理や数理的アプローチ、いわゆる“デジタル”な細分化や分析手法が重視されます。 一方で東洋哲学は、人間や世界を内面から捉え、認識や感覚といった内面的要素を探求する姿勢が特徴です。これは“物事のつながりや全体性”を重要視するアナログ的な考え方で、人間や宇宙に対する深い洞察を可能にしてきました。 今後は西洋の科学的分析と東洋の内面的探究が互いに補完し合う中で、より総合的な哲学へと発展していくために、ヘーゲルの弁証法(テーゼ、アンチテーゼ、アウフヘーベン、ジンテーゼ)の思考などが大切になっていくと思います。別の表現をすると、「デジタルとアナログの融合」ということになります。 |

|

|

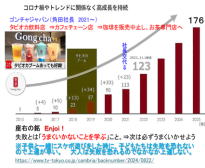

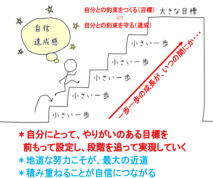

コスパ・タイパ時代の若者に、「地道な努力の重要性をいかに伝えるか」の話に関しては、大久保顧問から学生時代のブラスバンドでの話があり、『毎日単純な基礎練習を繰り返し継続していくことは単調で退屈になりかねない。基礎の積み重ねは目にみえないもので、成長を実感しにくいが、チームメンバーの演奏と比較することで自分が成長できていることを知り、また他バンドと共同練習でもっと上手な演者がいることを知り、そのことが自分の能力の現在位置を教えてくれます。そして、もっと上を目指して努力をし続けていくモチベーションに繋がります。修練が熟練になる過程に自己実現が見えるし、現代人の仕事、趣味などにも同じことが言えると思います。』との話には、非常に共感しました。 加えてゴンチャジャパンの角田社長の言葉「子供と一緒にスケボ遊びをした時に、子供たちは失敗を恐れないので上達が早い。大人は失敗を恐れるのでなかなか上達しない。」は非常に説得力があります。昨今の若者は、すでに失敗を恐れるようになっているのかもしれません。 いつものように多様な話に展開していきましたが、最終的には「個々人によって、どのような生き方をするかは、本人が自己選択・自己決断・自己責任で決まるもの(これが望ましいという正解はない)」「幸せはいつも自分の心が決める(相田みつを)」「今まで人生選択の意味づけ・ストーリー化はできても、未来については誰もわからない。 |

| 従って若者に“こう生き方するといいよ”と経験を伝えても、若者(未経験者)にはなかなか伝わらない。」というような話に集約されました。 『“過去”を活かし、“未来”への夢・目標を持って、“今”を一生懸命に生きることが人生の王道』であると思います。 |

| 社会が多様化・複雑化していく中でコスパ・タイパの風潮は高まり、効率化という名の下に“ 利己的で近視眼的なモノの見方や言動”が増えています。その流れで“今さえよければ、自分さえよければ(自己中心)“と思う人が増えて、“地道な努力”や“自分の頭で考える”ことを軽視しがちになっている気がします。 やりがいを実感するには“よくなりたい心(自己向上心)と、よくしたい心(社会貢献心)の両立“が大切ですが、今の多くの若者は前者に力点が移って真の自己向上ができないでいることに気づきました。 今回の面談を通して「次世代へのバトンタッチ」のヒントが得られたのは収穫でした。 |

|