| 日本における近代東洋哲学の代表として「西田幾多郎(1870-1945)」の名前は聞いたことがあったが、どのような思想なのか全く知らなかった。哲学、それも東洋哲学を調べていく中で西田哲学に出会い、西洋哲学を勉強した上で、東洋哲学を解明することにチャレンジした人、即ち「東洋哲学と西洋哲学の融合」を目指した人のようだと分かってきた。 |  |

| 興味をもって深掘りする機会を得たので、今回は西田哲学を採り上げてみたい。 日本人は、海外からの新しいモノや文化を受け入れ、またそれを改善する能力が高いといわれている。明治末期から大正・昭和にかけて、単に西洋の近代思想を受け入れるだけでなく、東洋や日本の伝統思想の再発見を通して、新しい独自の思想を創造していこうとする試みが、西田幾多郎などにより始まった。 |

東洋・西洋思想における意識と身体  資料:湯浅泰雄『身体論 東洋的心身論と現代』(講談社1990)より藤沢まとめ |

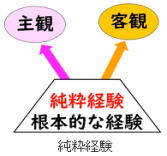

西田は西洋哲学を学ぶとともに、熱心に坐禅の修行(臨済宗)に励み、その体験を通して「西田哲学」と呼ばれる独自の思想を形成した。 西洋の近代哲学が「主観(認識する自己)と客観(認識される対象)、精神と物質、個と世界」のような区分や対立を前提にしているのに対して、西田は東洋、特に禅仏教では、そうした区分や対立以前の「主客未分な直接的な経験」を問題にしていると考え、これを「純粋経験(根本的な経験)」と称した。 この自己と「純粋経験」における真の実在(世界・宇宙)が合一し、人格的統一「真の自己」が実現された時、「善」が生ずるのである。 そして、この「純粋経験」こそ唯一の実在であり、意識的な自我の根底にある「真の自我」であるとした。(切り分けて出来上がったものは、後天的な自我である)「純粋経験」の事例を挙げれば、美しい風景に我を忘れていたり、製作に没頭していたりする時に、私たちが経験する世界といっていい。 この「純粋経験」における実在の無限の統一力を忘れて、ただ闇雲に自己を追及すれば、それは利己的対立の万人闘争の世界となり、逆に統一力のみを追及すれば、個性を失った全体主義的な死の世界となる。 |

このような着想は、西田自身の座禅体験が活かされているように感じる。 「純粋経験」では、「知・情・意」が未分化のまま共に働いて、まず全体が直接的に与えられ、それが「知」「情」「意」と部分に区別(自覚)されていく。 この「知・情・意一体の人格の実現」こそが「善」なのである。 彼の著作では「善とは人格の実現(至誠)であり、自他相忘れ、主客相没するというところに至らねばならぬ」と表現されている。 彼の思索は、東洋の伝統思想(体感:禅+哲学+思想)に西洋哲学的な表現(言語)を与えた試みとして、その後の日本哲学界に大きな影響を及ぼした。 |