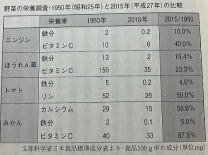

毎日の食事の中で、今日はタンパク質が少ないかな?とは思ってもミネラル分が少ないなと思ったことありますか?野菜食べなきゃ!味噌汁食べなきゃ!と思われる方は多いかも知れません。昔は、今のようなアレルギーや、アトピー、発達障害等々の病気はなかった、少なかったとよく耳にしますね。前回も書きましたが、いろいろな要因の1つが食の欧米化や添加物の多量摂取、農業の変化などの私達の食生活に関わるものです。1950年代と2000年代の作物の栄養成分を見てみましょう。ミネラルである鉄分が非常に少ないことが分かります。では、ミネラルは実際、どのような働きをしているのか紹介しますね。 |

|